おはようございます!

千住スポーツケア整骨院です。

前回まで紹介した骨盤の構造について説明してきました。

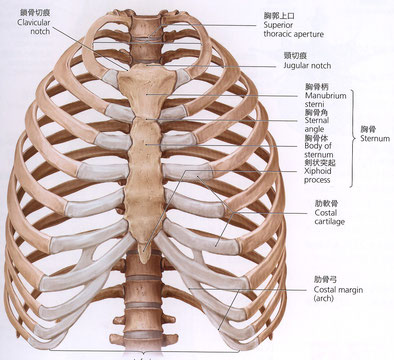

今回からは骨盤と同様に身体の土台となる胸郭について説明していきます。

胸郭は胸骨(胸の真ん中にある骨)と片側12本ある肋骨、

胸椎(背骨、12個)から形成されます。

この肋骨は、胸にある臓器(肺や心臓)を守る働きだけでなく

呼吸運動にも重要な役割を持ちます。

呼吸は横隔膜などの筋肉の収縮や、それにより起こる胸郭の拡張で

息を吸うことができ、吐く際にはその筋肉が弛緩することで息を吐きます。

ここで重要なのは息を吸う際です。

皆さんにも是非お試しいただきたいのですが、大きく息を吸ってみてください。

胸郭は縦と横どちらに強く拡張しますか?

実はどちらも半分正解です。

本来、吸息時の胸郭の運動は上位胸郭(1~5番)と下位胸郭(6~10番)で

動きが変わります。

※第11肋骨と第12肋骨は浮遊肋といわれ、胸骨と関節していないため

違う運動(キャリパー運動)を行っています。

上位胸郭は吸気の際にハンドルポンプ運動という前後に広がる運動をし、

下位胸郭はバケツ柄運動という左右に広がる運動をしています。

安部塾公式ブログより引用

この2つの運動は非常に重要で、上位胸椎は頚部の伸展や(上を向く動作)、

上肢の挙上(腕を上げる動作)、

下位胸郭は体幹の伸展(反る動き)の際に必要です。

また、全体として胸を広げる(例:テニスのサーブ)などの

身体のしなやかさに関わってきます。

ハンドルポンプ運動が失われてしまうと、頚部の伸展の際に

頸椎だけで反らなくてはいけなくなり、頚部に詰まりを感じてしまいます。

他にも上肢の挙上の際に、上肢の筋を過度に使ってしまったりなどが考えられます。

同じようにバケツ柄運動が失われると体幹の伸展の際に

腰椎のみで身体を反らせなければいけないため、腰椎に負担がかかります。

今回は、胸郭の運動の重要性をお伝えしていきました。

次回はその他の胸郭の問題をお伝えしていきます。

足立区千住のスポーツケアと言ったら

千住スポーツケア整骨院!!!

千住スポーツケア整骨院

03-5284-8081

平日13:00~22:00

土祝10:00~19:00

木・金・土 のみ営業

スポーツ障害・外傷

パフォーマンスアップに強い整骨院!

千住スポーツケア整骨院

03-5284-8081

平日13:00~22:00

土祝10:00~19:00

木・金・土 のみ営業

スポーツ障害・外傷

パフォーマンスアップに強い整骨院!

コメントをお書きください