【腰痛評価とアプローチ】その① 解剖学

簡単で、分かりやすく、効果的な腰痛評価とアプローチを紹介していきます。

腰痛を改善するための簡単にできることをお伝えしていきます。

まず最低限知っていほしい解剖学からです。

【骨盤とは】

・左右の寛骨と仙骨、尾骨の4つの骨で構成されています。

・寛骨は坐骨、恥骨、腸骨から構成されている。

・坐骨、恥骨、腸骨は高校生くらいで骨と骨が癒合し寛骨となる。

・骨盤は腸骨と仙骨をつなぐ左右の仙腸関節と、左右の恥骨をつなぐ恥骨結合の3つの関節で構成されている。

・左右の寛骨と仙骨をつなぐ左右の仙腸関節と恥骨結合で構成されるものを骨盤輪という。

・骨盤に股関節を含めて骨盤帯という。

【もう少し詳しく】

・座るときに床に当たるのが坐骨。

・骨盤の中でもっとも前に位置しているのが恥骨で、おへその下を指で下方に探っていくと当たるのが恥骨結合。

・腰骨という骨盤の前方にある出っ張っている骨を上前腸骨棘といい、骨盤のゆがみの判定に使う。

・その左右の上前腸骨棘と恥骨結合の3点で構成される三角形の面を立っているときは床に対して垂直、仰向けのときは平行となっているポジション(姿勢)をニュートラルポジションといい、そのポジションは体に無駄な力を必要としないいい姿勢の大事なポイントである。

【骨盤の役割】

骨盤は人間の体の中で最も大きい骨である大腿骨と体を支える背骨の間にあり、上半身と下半身をつなぐ重要な役割を果たしています。

また、骨盤は生殖器や内臓を守る役目も果たしています。

腰痛評価とアプローチその② 機能

骨盤の機能には3つの大きなポイントがあります。

・可動性

・安定性

・対称性

です。

【人の進化の過程(ちょっと余計な話)】をみていくと

海の時代の古代魚の時には脊柱から尾びれをクネクネさせ前進、胸びれと腹びれで方向を操作をしていた。

長い進化の過程で魚が陸上に上がるときには、胸びれは肩甲骨に進化しやがて上肢へとなっていった。腹びれは寛骨をへと進化し、重力に対して安定させるために姿勢に応じて形状が決まっていった。前回の骨盤の絵は人が直立で立っているのに必要な形状なのである。

なので寛骨は進化の過程で見ていくと下肢からの進化となり、強固な関節(仙腸関節と恥骨結合)ではあるか、~1.5mm程度の可動性を有する。

骨盤の安定性には、閉鎖位と閉鎖力がある。

閉鎖位 - 骨・靭帯による構造的な安定性

閉鎖力 - 筋活動による安定性

※閉鎖力についてはまた後で説明していきます。

①安定性の肢位(仙骨の前傾位はCPP(クローズ・パックド・ポジション)

寛骨後傾・仙骨前傾

靭帯が緊張し骨盤全体が安定した肢位である

②可動性の肢位(RPP(ルーズ・パックド・ポジション)

寛骨前傾・仙骨後傾

靭帯が緩んだ状態で骨盤全体が緩んだ肢位である

【対称性】

骨盤が対称性を保っていればいるほど、関節にかかる力が均等になり、力が均等に分配されることで、腰椎や仙腸関節、股関節などの関節にかかる負担が少なくなる。

そのため骨盤の対称性を改善することは、姿勢の改善だけでなく、痛みの改善にも重要な要素となります。

【腰痛評価とアプローチ】その③ 典型的なゆがみのパターン

①は左寛骨後傾・右寛骨前傾で

仙骨は左に傾斜(尾骨が右に移動)しています。

②は左寛骨前傾・右寛骨後傾で

仙骨は右に傾斜(尾骨が左に移動)しています。

この典型的なゆがみのパターンは言うなれば健康的なゆがみのパターンともいえます。

複雑化してくると

「右寛骨後傾-左寛骨前傾」+仙骨正中位または左傾斜(本来なら右傾斜だが)

いろいろなパターンが出てきます。

ここでは複雑なパターンではなく基礎的なところで話を進めていきますね。

①のパターンは、

左が安定性の肢位、右が可動性の肢位です。

②はその逆です。

分かりやすく言うと①は左脚で②は右脚で片脚立ちしているということです。

ランニングですとこれが交互に①⇔②と繰り返されます。

歪みというのは、

長い時間同じ姿勢でいることで、その姿勢で筋肉や靭帯は長さを覚え(伸ばされていたり、縮められていたり)、元の状態に戻りづらくなり、骨もそれにともlなって変形してきます。

①も②も片脚立ちの状態です。

私たちは何気なく片方の脚に体重をかけています。

さて、ご自身のクセを確認してみてください。

どちらに体重をかけている習慣があるでしょうか?

その無意識の習慣の積み重ねが、一時的なゆがみが、

骨が変形していく歪みとなっていくのです。

どちらの脚に体重をかけている習慣があるのかを知り、それを変えていくことだけでも骨盤の歪みの解消につながりますので、頭に入れておいてくださいね。

骨盤安定エクササイズ】

「骨盤が安定する」とは、

「骨盤がしまる」

とも言います。

そのキーとなるのは、

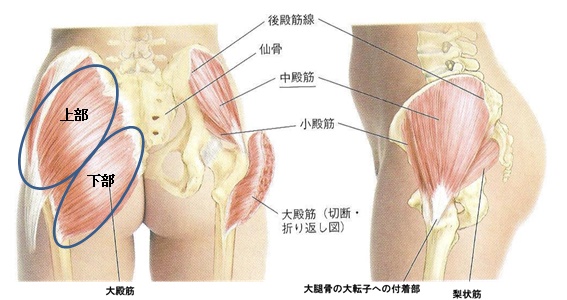

「大殿筋上部孅維」

です。

大殿筋はお尻の筋肉で、お尻を引き上げる筋肉です。

今回キーとなる「大殿筋上部線維」は

お尻を引き上げるには特に重要です。

そしてお尻を引き上げるだけでなく、

カラダのカナメである骨盤を安定させてくれる働きがあります。

それではエクササイズを紹介します。

①

仰向けに寝ます。

脚を最大に開いて、膝は90度より近づけます。

つま先を上げて踵で体を支えます。

頭は両手で支えて持ち上げます。

これがスタートポジションです。

②

お尻を踵で床を押し、

両膝を開きながら持ち上げます。

この際頭ははじめの位置から変わらないように両手で支えておきます。

お尻の外側に筋肉の収縮感を感じやすいです。

この動作を繰り返します。

腰を反らないで行うことがポイントです。

このエクササイズは骨盤を安定させる働きがあるとお伝えしましたが、

それには左右の骨盤の位置関係がそろっていることが大前提となります。

左右の骨盤(寛骨)が左右差がなくて

骨盤が開いてしまっている方に有効なエクササイズです。

骨盤が開いているというのは専門的な言葉で表すと

両上後腸骨棘間が10cm以上離れてしまっていることを指します。

自分で確かめるのは難しいところです。

開いてしまっている骨盤は不安定な状態となり、腰痛の原因ともなります。

症状についてはこちらで紹介しておりますのでご覧になってください。

骨盤(寛骨)の左右差がないことを前提で行っていただければ、

お尻の筋肉は上がり、骨盤が締まってきますのでより引き締まったお尻を作ることができます。

骨盤の左右差をなくすために自分自身でできることとしては、

ストレッチポールを使って骨盤へのアプローチをしていただけるといいでしょう。

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時30分まで受け付けをしております。

千住スポーツケア整骨院

03-5284-8081

平日13:00~22:00

土祝10:00~19:00

木・金・土 のみ営業

スポーツ障害・外傷

パフォーマンスアップに強い整骨院!

千住スポーツケア整骨院

03-5284-8081

平日13:00~22:00

土祝10:00~19:00

木・金・土 のみ営業

スポーツ障害・外傷

パフォーマンスアップに強い整骨院!