【ブログ】

2021年

2月

16日

火

荷重時に足裏が痛い~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

こんにちは。

今日はたまに診ることがある『荷重すると足裏のここが痛い』というポイントについてと、対処法について紹介していきます。

当院でよく見かける症状としては、スポーツ活動において母趾球の部分に体重が掛かると痛いというお悩みが多いです。

が、一応5つのポイントに分けて紹介していきます。

ちょっと部位が多いので、ボリュームも多くなってしまいますがお付き合いください…

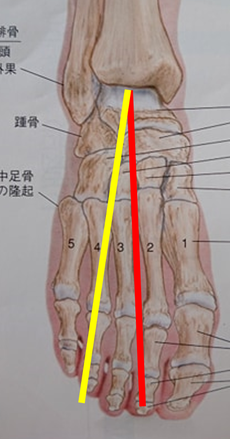

まずは赤○から。

赤○の部分は、冒頭で触れたスポーツ活動においてよく起こるケガです。

痛みを出す組織は2種類あり、種子骨と長母趾屈筋腱です。

種子骨はちょうど母趾球の部分にある小さな骨で、この部分に繰り返しの着地や踏ん張りなどによる外力が加わり痛みを出してきます。

そしてもう一方の長母趾屈筋腱は母趾球の中央を踵側から指先に掛けて走る筋肉の腱で、こちらも繰り返しの外力によって痛みを出してきます。

対処法としては、母趾球への荷重は悪いことではないのですが、痛みを避けるために外側荷重になってしまうと治癒後の関節運動に障害をもたらす可能性があります。

その為、痛みを逃がすようにテーピングをしたり100円ショップで売っている魚の目パットなどを利用して、痛みがある部分に体重が掛からないようにしてあげる必要があります。

次は青○です。

青○の部分の痛みで考えられるのがモートン病です。

モートン病とは第3趾と第4趾の間の神経が圧迫されることによって痛みを出してきます。

足部(足首より先)の部分の歪みで筋肉に圧迫されたり、荷重時に靭帯に圧迫されることで神経が潰されてしまいます。

対処法としては足部のバランスを整えることがあげられますが、症状がひどい場合はオペによって筋膜を切開する場合もあります。

次は黄○。

黄○の部分で起こる痛みは行軍骨折と言われる第2、第3中足骨の疲労骨折です。

軍隊の行軍訓練中に多発したことから行軍骨折と名付けられています。

行軍骨折は、足部の歪みによって本来持っているアーチによるクッション作用がなくなり、繰り返し小さな外力が加わることによって起こる疲労骨折です。

現在ではスポーツ活動中に起ることがあります。

対処法としては疲労骨折と言えど骨折ですから、患部に負担のかからないように固定を施したり負担が掛からないようにする必要があります。

続きまして黒○です。

黒○は先ほどの行軍骨折と似ていますが、ジョーンズ骨折という第5中足骨の疲労骨折です。

足部の外側のポコッと出っ張っている骨の少し足趾側で発生します。

原因は非常に多いですが、やはり足部の歪みであったり脚の誤った使い方によって起こります。

ジョーンズ骨折も行軍骨折と同じく疲労骨折ですので、1回の外力で発生するものではなく繰り返しの負荷によって罹患枝ます。

対処法としては、患部に負荷が掛からないように固定を施し安静にするのが一番でしょう。

最後は緑○です。

緑○は聞いたことがある方も多いかと思いますが、足底腱膜炎(足底筋膜炎)によって起こる痛みの部位です。

足底腱膜は足のアーチのクッション作用を助ける組織で踵の骨から足趾の方に向かって付着します。

足底腱膜炎は足底の中央付近で痛みを出すこともありますが、付着部である踵の骨の部分で痛みを出すことが多いです。

痛みがあるものの放置をしていたりすると、付着部に骨棘という骨のトゲが形成され除去手術なんてこともあり得ます。

対処法としては、足部の歪みを改善しアーチ機能を取り戻すほかにふくらはぎの筋肉の施術も必要になってきます。

なぜふくらはぎなんだ?とお思いの方も多いことと思いますが、ふくらはぎの筋肉が過度に働くと、踵の骨を前傾させてしまいます。

前傾した結果、足底腱膜の踵側の付着部と足趾側の付着部が引き離されるようなストレスが掛かるため、ふくらはぎの筋肉が頑張りすぎないように施術を行う必要があります。

以上5か所です。

共通して言えることとしては、やはり歪みや使い方によって罹患するということです。

手技や運動療法で使い方を変えることももちろん重要ですが、痛みが残っている時期にはテーピングなどで負担を軽減させていげることも大切です。

足底のテーピングは足底腱膜のサポートをしてくれるだけでなく、足部のアーチを形成するもサポートしてくれます。

動画ではデニバンという厚手のテーピングを使用しておりますが、普通のキネシオテープを母趾球から踵、小趾から踵に動画同様にポイントを押さえながらV字に貼ることで同じ効果を得ることができます。

第5中足骨引き上げテーピングはアーチのバランスが崩れてしまう歪みの原因でもある『前足部の回外』を戻しておくためにも必要なテーピングです。

コチラのテーピングは足部だけでなく、筋膜のつながりによって腰への負担の軽減にも役立つ万能な貼り方になります。

そして、『テーピングを貼るのが大変』、『ランニングコストがかかる』という方にはリアラインインソールがオススメです。

インソールに入っているアーチパッドが足部の要石とも言われている立方骨を引き上げることで、履いているだけで歪みが整っていきます。

巷で出回っている『足に合わせたインソール』ではなく『足が合わせるインソール』です。

販売から靴に合わせたフィッティングまで当院で行っておりますので、ご興味のある方は是非!

以上、長々と解説して参りました。

お付き合いいただき、ありがとうございました!

足底の痛みにお悩みの際はご相談くださいませ!

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時まで受け付けをしております。

2021年

2月

13日

土

ダンスでの足元の安定~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

こんにちは。

過去の記事で野球やゴルフ、サッカーなどについては触れたことはございましたが、今回はダンスについて症例(?)も含めて紹介していこうと思います。

お悩みはダンスにて『切り返しで脚を入れ替える際に足元が安定しない』というお悩みでした。

患者様がやられているダンスはパートナーのリードに対して脚を前でクロスさせて切り返すジャンルです。

脚の動きのイメージとしては、バスケットボールのピポットのイメージです。

ここでまずチェックしたのが股関節、膝、足首、足部の状態です。

股関節

このダンスにおいて重要な役割を果たすのが、股関節の内旋です。

脚を前でピポットのようにクロスするということは、両股関節は内旋位になります。

しかし、今回お悩みの方は股関節の外旋筋が優位に働いており、内旋に対する可動域が少なかったです。

膝

膝は下肢の動きにおいて、非常に重要な関節です。

特に注意すべき点は、膝関節における下腿の外旋です。

下腿の外旋とは太ももの骨に対してすねの骨が外側に捻じれた状態になります。

下腿が外旋すると、巷でも耳にする機会も多いかと思いますが、前十字靱帯損傷や半月板損傷といった大きなケガにも繋がりますし、安定性という面でも外旋はしたくありません。

が、膝のチェックをしたところ軽度ではありましたが下腿の外旋が見受けられました。

足首

足首でよく聞くケガと言えば捻挫ですよね。

捻挫は足首のハマりの悪さによって罹患しやすくなります。

ハマりが悪い場合、多くのパターンが距骨(踵の方の骨)が回外します。

回外は簡単に言うと捻挫の肢位です。

回外している方はカーフレイズ(つま先立ち)の際に自然に小趾側に荷重してしまったり、脚をブラーんとさせた際に自然に足趾が内側に向くようになってしまいます。

ピポットで踏ん張る際は母趾球で踏ん張りますが、距骨が回外するということは脚をついた際に自然と小趾側で着地しやすい姿勢となってしまいます。

チェックでは少しだけ足首の修正が必要でした。

足部

足部とは足首より先の部分を指します。

足の甲の辺りで踵側の足根骨と足趾側の前足部に分かれますが、この前足部が回外してしまっているパターンが多いです。

前足部の回外はやはり母趾球荷重においての大きな障害となります。

今回のチェックでは足部の回外は見受けられませんでした。

では施術の内容ですが、まずは数回に分けて制限をしている部分を取り除いていきました。

ここについてはどこかの機会でまたご紹介していこうと思います。

(もうすでにブログ内で紹介しているかもしれません)

そして次は使い方を変えるために運動療法を取り入れました。

制限がなくなったからと言って、使い方が変わるわけではないので身体が再学習しやすい状況にあるうちに行う運動療法が非常に大切です。

行った運動療法はリアラインコアとバランスシューズです。

リアラインコアは骨盤や胸郭に装着して動かしていくことで、関節を整えながら正しい骨格での正しい筋活動を再学習できるツールです。

股関節の内旋可動域が上がっても、使い方がわからなければ同じ使い方を繰り返してしまいます。

その為、リアラインコアを装着しながらダンスの動きを行い、正しい動きを身体に覚え込ませていきました。

そしてバランスシューズ。

バランスシューズはニーインしてしまう膝に対して、装着しながら膝の方向などを気を付けつつ運動を行っていくことで、正しい関節運動に導いてくれます。

今回は膝関節用を利用しましたが、足関節用のバランスシューズは母趾球への荷重がスムーズになりますので、今後足関節用にシフトしていく予定です。

この様に制限をかけている部分を取り除くだけでなく、そこから正しい動きを身に付けていくことがお悩みの改善に一番の近道です。

お困りの方は是非一度、ご相談くださいませ!

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時まで受け付けをしております。

2021年

2月

11日

木

長年の肩コリを解消した方のトレーニング内容~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

こんにちは。

前回は『肩コリで頭痛がする』という患者様の症例紹介を行いました。

ご覧になっていただけたでしょうか?

まだの方は是非こちらからご覧ください!

↓↓↓

さて今回ですが、別の患者様ではございますが長年の首や肩の痛みを改善された患者様の施術内容をご紹介していこうと思います。

その前に、なぜ首や肩が痛くなてしまうのかの説明です。

世間的な認知もあるので、『知ってるわ!』という方は☆マークまで飛ばしていただいて結構です。

首や肩が痛くなってしまう原因として挙げられるのがやはり『猫背姿勢』ですよね。

改善したい!とお思いの方も多いかと思いますが、なかなか難しいですよね。

皆さんも良くご存知の原因ですと、顎が前に出ることで常に首の筋肉が頭を支えなければいけないので首の筋肉に負担が掛かるというものです。

他にも、背中が丸まっているということは肩甲骨が外転位で固定されていることによって首の筋肉が常に引っ張られている状況であることや、胸郭の下制(下に引っ張られている)によって首を動かす際に動くはずの胸郭が動かず、過度に首に負担が掛かるというものなど理由を挙げるとたくさんあります。

☆

ということで、施術の内容の紹介していきますね。

まずは患部の施術はもちろんのこと、猫背姿勢の改善のために必要である胸郭を下制してしまっている原因へのアプローチを手技にて行いました。

そしてここからが今回の本題です。

手技によって行ったのは、『制限している部分を取る』ということでしたが、やはり制限を取るだけでなく『使えていない筋肉を呼び起こす』ということが重要になってきます。

まずは下位胸郭の横径拡張を獲得するためのエクササイズを行いました。

肋骨は上位胸郭が上下、下位胸郭が横に動くことによってうまく動くことができるのですが、多くの方が下位胸郭が制限されていたことにより使い方を忘れてしまっています。

下位胸郭の横径拡大ができるように筋肉に刺激を入れた後は、上位胸郭をしっかり使えるように、うつ伏せでエクササイズを行っていきました。

上記の動画でも上位胸郭を使うようなエクササイズが含まれますが、プラスαで行いました。

YouTubeでよく見るうつ伏せのエクササイズは腰を痛める危険があるので、コチラの動画がオススメです。

ちなみにうつ伏せエクササイズの解説動画はコチラ

動画の紹介みたいになってしまいましたが、このエクササイズを行っていくことで普段の姿勢が変わり、長年の首や肩のお悩みも改善できました。

スマホやパソコンが主流の社会の中で、ここから先も首や肩の痛みに苦しむよりも、一度思い切って改善してみてはいかがでしょうか!?

緩めるだけではなく、使えていないところを使うのが大切です!

是非一度、ご相談ください!

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時まで受け付けをしております。

2021年

2月

08日

月

肩コリで頭痛がする~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

こんにちは。

近年、パソコンでの業務が増えたことに加え、新型コロナウイルスの影響でテレワークが増えたことによって、更に肩コリでお困りの方が増えてきたことと思います。

その中でも一番困るのが『肩コリによって起こる頭痛』です。

今回はその『肩コリによって起こる頭痛』を症例と合わせてご紹介していきます。

さて、それでは紹介していきます。

主訴としては肩コリを感じることはあったが数日前から肩が張ってくると後頭部に頭痛が起こるということでした。

あまりの頭痛に吐き気がしてしまうため、痛み止めを飲みながら過ごしていたようです。

問診を進めていくとあるポイントに負担が掛かっていることがわかりました。

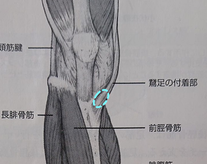

そのポイントとは『副神経』です。

適当な画像がなかったので、大雑把ではありますが黄色の線で表しました。

副神経は肩コリ筋である僧帽筋の神経支配をしてます。

後頭部から出て肩甲骨の肋骨面(腹側)に向かって枝を伸ばしていくのですが、肩甲骨の肋骨面で副神経が滑走不全を起こすと、肩甲骨が副神経にぶら下がるような形になってしまいます。

神経は筋肉と違い伸縮することができないので、神経が引っ張られることによって副神経の出口である後頭部に痛みが出てきます。

実際に問診の中でも、肩を引き下げながら下を向いてもらった際に後頭部の痛みが誘発されたので、副神経へのアプローチを考えました。

アプローチ方法としては、組織間リリースを用いりました。

組織間リリースとは組織と組織の間に指先を当てがい、組織同士の滑走性を取り戻す施術です。

今回の主訴については副神経への組織間リリースのみで後頭部痛は解消することができましたが、やはり同じことを繰り返さなないためにも、副神経の滑走不全を起こしてしまう姿勢に対してもアプローチしました。

この姿勢へのアプローチは手技だけでなく、コアトレーニング(体幹トレーニング)などの運動療法も取り入れました。

そちらの内容につきましては、以前ブログ内で紹介しましたのでご参考ください。

↓↓↓

その他の運動療法につきましては公式YouTubeチャンネルでも公開中ですので、動画を参考にしながら行ってみてください。

症状にお困りの方は、是非一度ご相談くださいね!

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時まで受け付けをしております。

2021年

2月

04日

木

【症例紹介】前屈による腰痛、当院でよく診るパターン②~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

こんにちは。

今回は前回の『前屈による腰痛』についての続編を紹介していきます。

前回の記事をお読みでない方はコチラからどうぞ。

↓↓↓

上記の記事では、前屈時の腰痛の部位によってどこに原因が生じているかをお伝えしました。

筋性の腰痛と神経が関与している腰痛で分けましたが、今回は神経が絡んでいる腰痛についてです。

さて今回も痛みの部位からです。

痛みが発生するのは以下の部位です。

まずは赤○からです。

赤い〇の部位でよく発生する腰痛は仙腸関節が不安定になっていることによって起こる腰痛ですが、他にも中殿皮神経という細い神経によって起こる腰痛があります。

この神経は太さでいうとシャープペンシルの芯くらいの細さではありますが、中殿皮神経の周囲にも漠然とした痛みを感じるため、痛みを感じる部位は比較的広めです。

痛みを出してしまうメカニズムは、次に紹介する神経と同じですので最後にまとめて説明いたします。

一番最初の画像の黄〇です。

こちらは中殿筋が存在する部分ですが、この部位の痛みは上殿皮神経が原因のことも多いです。

中殿皮神経と同様に神経自体は細いのですが、腰殿部の外側に非常に広く痛みが生じます。

では、なぜ痛みを出してしまうのでしょうか?

原因から言うと、下の組織との滑走性の低下です。

前屈動作では筋肉は伸び縮みをするため背部や殿部の筋は伸長することができますが、神経は伸び縮みをすることができません。

その為、神経は前屈の際は皮膚などの表層の組織に圧迫されないようにコリっと移動することでかかる負荷から逃げています。

しかし、滑走性が低下するとその負荷から逃げることが出来ないため神経が圧迫されるような形になってしまいます。

また、下の組織(筋肉)との滑走性がない場合は伸長する筋肉に引っ張られるストレスも加わるので痛みが生じます。

改善には滑走性を取り戻すことが重要です。

しかし、中殿皮神経は骨の上を走行することから触りやすい部分が多いですが、上殿皮神経は多くの部分が筋肉の上を走行します。

その為、強く押し込むと筋肉に埋もれて神経が触れられなくなってしまいます。

ご自身で触ってみる場合や、慣れない施術者では逆に神経を圧迫してしまう可能性が高いです。

もし上記の症状で滑走性を取り戻す場合は、指先の感覚がすぐれている先生にお願いするのがベストでしょう。

もちろん我々、千住スポーツケア整骨院はいつでも大歓迎です!

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時まで受け付けをしております!

2021年

1月

21日

木

【症例紹介】前屈による腰痛、当院でよく診るパターン①~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

久しぶりのブログ投稿となってしまいました。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で前回(2020年4月から)に続き、今回も緊急事態宣言が発令されましたね。

この緊急事態宣言を受けて、在宅ワークに切り替わった方も多いのでないでしょうか?

当院の患者様も在宅ワークに切り替わった方が多く、その中でも多いお悩みが『座っている時間が多くなり、腰への不安が増えてきた』という声です。

緊急事態宣言前からよく見られた症状ではありますが、最近また多く見られる腰痛。

今回はそんな腰痛の中でも『前屈での痛み』という部分に絞り、当院でよく診る腰痛についてご紹介していきます。

ボリュームが多くなりそうなので、2回に分けてますね。

まずは、前屈による痛みを以下の2つに分類します。

①筋性の痛み

②神経性の痛み

今回は①筋性の痛みです。

筋性の痛みとしてよく見かける痛みの部位は以下の3部位です。

まずは画像の赤○の部位です。

この部位はちょうど腰椎のキワの部分になります。

前屈時にこの部位に痛みを出す方のほとんどが、腰の重要な関節である仙腸関節が開き気味(不安定)です。

仙腸関節は上半身の体重を受けながらも、下肢からの反力も受ける関節のため、安定している必要があります。

しかし、大腿部外側の緊張などにより仙腸関節が離開するストレスが掛かります。

仙腸関節が離開してしまうと体幹部の要である腰が不安定になってしまいます。

そこでがんばる筋肉が、仙腸関節を跨いでいる大殿筋と腰部多裂筋です。

特に筋出力の高い大殿筋が作用してほしいのですが、大殿筋は下縁が他の組織と滑走不全(癒着)を起こしている場合が多く、仙腸関節を安定させるために機能しないため腰部多裂筋が緊張状態になります。

緊張状態にある多裂筋が前屈によって緊張しながら牽引されるので、結果として腰部多裂筋が存在する腰椎のキワに痛みを出してきます。

続いて画像の黄○です。

この部位は殿部の筋肉である中殿筋が存在する部位になります。

中殿筋は立位にて体幹を支える上で重要な筋肉となり、下層では小殿筋、下縁で梨状筋と接しています。

本来は前屈の際は小殿筋や梨状筋に対して、中殿筋はその上をスライドするように動くのですが、この部位で筋肉同士の滑走性が低下することによって前屈時の中殿筋がスライドすることが出来なくなってしまいます。

結果として中殿筋がストレッチされる動作や収縮の際に、他の筋肉に邪魔をされるような形になり負担が掛かり、痛みとして現れてきます。

最後に画像の青○です。

この青○の痛みの部位ですが、黄○の中殿筋の部分とも少し関わりがあります。

股関節に限らず、関節は『滑りと転がり』という性質を持っています。

簡単に説明すると、関節運動の際に関節内で骨が転がるだけでなく滑るように移動をします。

今回の体幹の前屈に当てはめると、股関節は屈曲をするため滑りと転がりの観点から、大腿骨頭が後方に滑ります。

しかし、中殿筋や梨状筋といった股関節後方の筋肉がタイトになると後方移動が出来ないため、円滑な関節運動に支障をきたします。

そうなった時に起こる代償動作が腰部を頼った屈曲です。

股関節がうまく屈曲できない分、腰を丸めて前屈をしようとするので腰椎を前彎させるための筋肉が過度に働き、その動きが日常的な筋の過度な反応(筋スパズム)に繋がります。

今回は筋性の痛みに絞った前屈での腰痛を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

当てはまるものがある方は是非、ご相談くださいませ!

改善方法は、、、

来院時のお楽しみ!(笑)

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時まで受け付けをしております!

2020年

6月

17日

水

当院の営業時間について(6/17)

6/17(水)現在の再開状況をお伝えします。

月火水木金 13時~20時

土祝 10時~17時

日がお休みとなります。

6月一杯の施術料金に関しまして、このような状況もありますので「痛みなんていらない!早く良くしてしまおうキャンペーン」として

健康保険適応の患者様は週に3日以上来院できる方の保険外料金は頂かないこととしました。

不調は早期に改善していこうという試みです。

また週に3日もいらっしゃれない方の保険外料金(30分)も2200円→1320円としました。

共に協力してこの状況を突破していきましょう。

また来ていただくにあたってルールを設けましたので、宜しくお願い致します。

~~~~~~~~~~~~~

≪注意事項(ご利用の際のルール)≫

◆患者様同士の時間が重ならないよう完全予約制で行います。

ご予約時間は30分単位となります。

月火木金土は浅部、水木金土は馬場が勤務しております。

木金土は浅部馬場がおりますので、希望がございましたらご指名ください。

予約時間の5分前以降に来ていただきたくようお願いいたします。

早く来院してくださっても、他の患者様がいらっしゃる場合には少しお待ちいただくこともございますので予めご了承ください。

またしばらくの間、感染リスクを極力避けるために施術するところは担当により1階と2階で分けて行います(状況を見て1階での施術に移行していきます)。

◆マスクの着用をお願いします。

マスクを着用されていない方はマスク1枚100円でお譲りいたします。

◆来院されたらアルコール消毒か手洗いをお願いします。

◆窓は換気のため常に開けさせていただきます。

◆ご予約をしていただいても体調の悪い、咳が出る、という方は当院に通われる方にとってリスクとなりますのでご遠慮下さい。

体調が整いましたら改めてご予約を頂ければです。

もうしばらくの辛抱となりますが、皆で協力していきましょう!

宜しくお願い致します。

千住スポーツケア整骨院

馬場 浅部

2020年

5月

28日

木

時間短縮ながら5/28より再開いたします。

【千住スポーツ整骨院、5/28より時間短縮での再開のお知らせ】

こんにちは。

千住スポーツケア整骨院です。

4/1より来てくださっている患者様やそのご家族などへ、コロナ感染防止のために当院は休診としてきました。

再開の問い合わせも多数いただいきながら、心苦しい日々を送ってきました。

ですが、5/25の緊急事態宣言の解除が政府よりありまして、

当院としても再開することを決断しました。

しっかりと対応をし、

皆様にご迷惑をかけることなく施術をしてまいります。

5/28(木)より再開いたします。

タイトルのとおり、時間を短縮して受付を致します。5月一杯は以下の通りの受付となります。

月火木金 13時~17時

土 10時~17時

水日がお休みとなります。

6月一杯の施術料金に関しまして、このような状況もありますので「痛みなんていらない!早く良くしてしまおうキャンペーン」として

健康保険適応の患者様は週に3日以上来院できる方の保険外料金は頂かないこととしました。

不調は早期に改善していこうという試みです。

また週に3日もいらっしゃれない方の保険外料金(30分)も2200円→1320円としました。

共に協力してこの状況を突破していきましょう。

また来ていただくにあたってルールを設けましたので、宜しくお願い致します。

~~~~~~~~~~~~~

≪注意事項(ご利用の際のルール)≫

◆患者様同士の時間が重ならないよう完全予約制で行います。

ご予約時間は30分単位となります。

月火木金土は浅部、木金土は馬場が勤務しております。

木金土は浅部馬場がおりますので、希望がございましたらご指名ください。

予約時間の5分前以降に来ていただきたくようお願いいたします。

早く来院してくださっても、他の患者様がいらっしゃる場合には少しお待ちいただくこともございますので予めご了承ください。

またしばらくの間、感染リスクを極力避けるために施術するところは担当により1階と2階で分けて行います(状況を見て1階での施術に移行していきます)。

◆マスクの着用をお願いします。

マスクを着用されていない方はマスク1枚100円でお譲りいたします。

◆来院されたらアルコール消毒か手洗いをお願いします。

◆窓は換気のため常に開けさせていただきます。

◆ご予約をしていただいても体調の悪い、咳が出る、という方は当院に通われる方にとってリスクとなりますのでご遠慮下さい。

体調が整いましたら改めてご予約を頂ければです。

もうしばらくの辛抱となりますが、皆で協力していきましょう!

宜しくお願い致します。

千住スポーツケア整骨院

馬場 浅部

2020年

5月

10日

日

太ももの外側の緩め方~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

こんにちは。

前回の記事ではストレッチポールでの筋膜リリースについて書いていきましたが、今回はどうして太ももの外側が硬くなるのかと緩めるためのセルフエクササイズをご溶解していきます。

では、まず原因からです。

原因として考えられるのは

①中殿筋の筋活動低下

②下腿外旋

③距骨外旋、外旋

④前足部回外

以上のことが考えられます。

①中殿筋の筋活動低下

股関節のように大きい関節はの外転動作などにおいて、いくつかの筋肉が働くことによって作用するのですが、中殿筋がうまく使えない場合は大腿筋膜張筋が過剰に反応するため、その異常筋活動によって腸脛靭帯の張りが強くなります。

②下腿外旋

下腿外旋とは太ももの骨(大腿骨)に対してすねやふくらはぎの骨(下腿骨)が外側に捻じれてしまっている状態です。

ニーイントーアウト(X脚の状態)の原因の中でもかなりの割合を占めており、ニーインというだけあって、膝が内側に入る動きになってしまいます。

放っておくと変形性膝関節症に繋がります。

本来靭帯で行う支持性が関節の捻じれによって機能しづらくなるので、周辺の筋の負担はかなり多きくなります。

③距骨の回外、外旋

距骨とは足首(足関節)において下腿骨と関節する骨になります。

この関節のハマりが悪いと、足関節の背屈制限や荷重時の外側荷重の原因になってしまいます。

このハマりの悪さを出してしまっているのが距骨の回外と外旋です。

特に距骨の回外は足関節捻挫に罹患しやすくなったり、外側の筋が引っ張られながらの動きになるので、外側の筋の硬さに繋がります。

その硬さが筋膜の繋がりから大腿外側の張りに繋がります。

下の左の画像では距骨(真ん中の骨)が矢印方向(回外)することで関節する踵骨も回外位になります。

右の画像では、赤い線が本来の距骨の中心の延長線なのですが、距骨が外旋すると延長線が外側に向くようになってしまいます。

下腿骨に対して足根骨が外側を向くように回旋してしまいます。

④前足部回外

前足部の回外は距骨回外位による外側荷重と併発するパターンが多いです。

足部(足首より先)は本来、3つのアーチ(内側、外側、横)がバランスよく機能することによってドーム状になり、荷重時のクッションのような働きをします。

が、足部のバランスを保つ上で要石の役割をする立方骨(下の画像の赤〇)という骨が落ち込むことによって、隣接する楔状骨(黄色の〇)という骨が外方に変位し、前足部の回外が起きます。

前足部の回外が起きると、ふくらはぎの外側から足底に走る長腓骨筋という筋肉が遠回りさせられるため、筋膜の繋がりから大腿外側の筋肉も引っ張られる状態になります。

では改善するためにはどうしたらいいでしょうか?

①中殿筋活動低下

中殿筋の活動低下が原因ということは、中殿筋にエクササイズで刺激を入れましょう。

歩行前や運動前に行うことで、中殿筋が活動しやすくなるため大腿筋膜張筋への負担がかなり軽減できます。

注意点としては、身体の中心線(赤線)より下肢が後方にいくように(黄色線)します。

その際に腰を反らず、股関節を伸展するように注意します(緑)。

また、足を上げる際に体幹の側屈で上げないように(水色)に気を付けてください。

5秒上げて下すを5~10セット程やるだけでも中殿筋がモヤモヤっと疲れる感じが出てくると思います。

②下腿外旋

下腿外旋に対しては、内旋方向に捻るトレーニングが必要です。

膝の歪みが取れることで筋肉への負担が減るため、非常に有効です。

太ももの外側を緩めるだけでなく、膝に痛みがある方には必須なエクササイズです。

③距骨の回外、外旋

距骨の回外、外旋については2種類のスクワットが有効です。

1つ目のスクワットでは腓骨筋を使うことによって回外を改善、2つ目のスクワットでは足部に対して下腿を外側に捻じることで、距骨の回内を誘導してます。

④前足部の回外

前足部の回外を戻すには、立方骨を引き上げなければいけません。

その為には立方骨のスペースを確保するために外方変位した楔状骨を内側に戻す必要があります。

その為のエクササイズが1つ目です。

スペースができたところで立方骨を引き上げるのですが、筋肉で引き上げるのが難しい部分なので、物理的に引き上げていきます。

その為には青竹踏みを行っていきます。

それが2つ目のエクササイズです。

いかがでしたでしょうか?

動画ばかりになってしまいましたが、非常にオススメですし効果も高いので是非行ってください。

スポーツを行っている方はスポーツの前、日常生活では歩き回る前に行うと身体の使い方も変わるので筋肉への負担も変わってきますよ!

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時30分まで受け付けをしております!

2020年

5月

08日

金

【特にランナー必見】ストレッチポールによる太ももの外側の筋膜リリース~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

こんにちは。

皆さんは、ストレッチポールはご存知でしょうか?

体操の世界選手権?オリンピック?でテレビ中継に映ってからは、世間的な認知もかなり広まったかと思います。

通常の体幹部を整える使い方の他にも、エクササイズに用いたり筋膜リリースに使われたりと使う用途は利用者によって様々です。

特にセルフケア動画を見ていても、大腿外側(太ももの外側)の筋膜リリースに用いられる場合が多いです。

筋膜リリース自体はかなり有効な手法ではありますが、1歩間違えると逆にリスクもあります。

今回は有効性については皆さんご存知かと思いますので、ストレッチポールによる筋膜リリースによるリスクについて紹介していこうと思います。

では、まずは大腿外側の筋群についてです。

大腿外側の筋肉は主に収縮することで股関節の外転や寛骨(骨盤を形成する骨の1つ)の後傾に作用する筋肉です。

代表的な部分としては

・大殿筋

・中殿筋

・小殿筋

・大腿筋膜張筋

といったところでしょうか。

良くストレッチポールで筋膜リリースを行う際に狙う外転筋群としては、正確には筋肉ではないのですが大殿筋と大腿筋膜張筋が結合する腸脛靭帯という靭帯部分です。

※クリニカルマッサージより

この外転筋群が硬くなると立位において、腰の仙腸関節が開くストレスが生まれ腰痛の原因になります。

他にも大腿筋膜張筋(あまり関与は大きくないが大殿筋も)が硬くなると、腸脛靭帯が引っ張られランナー膝(腸脛靭帯炎)に繋がってきたりもします。

筋膜リリースについて。

筋膜リリースとは筋肉を覆っている膜(筋膜)に圧迫と牽引を加えることで筋膜を緩めていく手法です。

ご自身でも簡単にできるケア方法で軽くなる感覚も得られるのでセルフケアには非常に有効です。

ではリスクとは?

筋膜リリースは水面に張ったサランラップを伸ばすように弱い力でも十分なのですが、ストレッチポールに下肢を乗せてリリースを行うと圧迫が少し強すぎます。

痛い方が多いかと思いますが、無理をして行うことで炎症が起こります。

その炎症によって腸脛靭帯とその下の外側広筋に癒着が起こり、滑走性が失われてしまいます。

滑走性が失われると外側広筋が働く場合(膝を伸ばす)にも腸脛靭帯が引っ張られるため、負担がかなり増えてしまいます。

繰り返し筋膜リリースを行うことで即時効果は非常にあるのですが、この滑走性が失われた状態のままだと過度に負担が掛かってしまいます。

負担が掛かる筋肉が寛骨を後傾させる筋肉の為、ランニング中に腰を立てて走れなくなってしまいます。

特に骨盤が後傾している状態では推進力を生み出す大腿後面(ハムストリングス)を使いづらく、ストップ筋である大腿前面(大腿四頭筋)ばかり活躍してしまいます。

上記のようなお悩みを抱えている方は、大腿外側に過度に負担が掛かっている可能性が高いです。

ではどのように改善したらいいでしょうか?

まずは腸脛靭帯と外側広筋の滑走性を取り戻すために、組織間リリースを行います。

組織間リリースとは、組織同士の癒着を剥がすことで本来の滑走性が取り戻されるため負担がかなり軽減されるとともに、ストレッチなどでは得られない効果の持続が得られます。

滑走性を取り戻す以外にも有効なエクササイズがあります。

原因も含めて説明をしていきたいのですが、長くなってしまいますのでまた別の記事に。

思い当たる節がある方はそちらの記事も是非ご覧ください。

最後に筋膜リリースは非常に即時効果もある施術です。

強さや頻度などにリスクがあるというということをご理解いただければと思います。

この記事は筋膜リリース自体を否定するわけではありませんのでご理解ください。

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時30分まで受け付けをしております!

2020年

4月

24日

金

ガ足炎(鵞足炎)が治らない?~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

こんにちは。

鵞足炎という症状はご存知ですか?

膝の内側、お皿の内下方の痛みです。

ランナーや旅行で長く歩いたときなどに痛くなることが多く、痛みが出ると階段の昇降で痛みが出てきます。

以前にも鵞足炎について記事を書いたことがありますが、今回は原因として考えられるところをもう少し深く紹介していこうと思います。

過去の記事はこちらから

↓↓↓

さて、前回の記事はご覧いただきましたでしょうか?

膝の使い方でったりと基本的な原因は前回の記事と同じですが、今回深くご紹介していくのは、痛みを出す組織についてです。

①鵞足

少しおさらいも含めると、鵞足は縫工筋、薄筋、半腱様筋という筋肉が膝で鵞足(アヒルの足のように)を形成し付着します。

膝の後内側から回り込んで膝の下の方に付着をします。

この回り込む際に擦れるストレスが生まれ、痛みを出してきます。

②鵞足滑液包

鵞足炎滑液包は鵞足炎の裏側にあり、鵞足が擦れることのないようにするための潤滑油のような組織です。

滑液包が癒着を起こすと、鵞足の滑走性が悪くなり痛みを出してきます。

鵞足を構成する筋肉による痛みなのか、滑液包による痛みなのかは重要な情報の一つです。

③伏在神経

伏在神経は鵞足の中の縫工筋の裏を通り、膝のお皿の内側下部や脛の内側の方に枝を伸ばします。

あまり聞いたことはないかと思いますが、部分的に鵞足の下縁を走行することから、鵞足の痛みと勘違いされることがあります。

伏在神経の痛みは縫工筋の裏を通る膝の内側上部から脛の内側までと広い範囲ではありますが、鵞足の部分で痛みが出ることも非常に多いです。

ではどのように治療を進めていけばよいでしょうか?

①鵞足炎

この症状はリンクで貼った記事からご参考頂ければと思いますが、鵞足を形成する3つの筋肉へのアプローチや膝の使い方の部分がかなり重要です。

②鵞足滑液包

先ほど鵞足滑液包との癒着とご紹介しましたが、組織間リリースを用いて滑液包と滑液包上の鵞足との滑走性を出していく必要があります。

組織間リリースとは組織同士の癒着を剥がし、組織同士の滑走性を取り戻すことで筋の異常筋活動などを抑制し、本来の身体の状態(関節の歪みなど)に戻していく施術です。

③伏在神経

伏在神経も組織間リリースが一番有効です。

伸縮をすることができない神経が癒着を起こしたまま筋肉を緩ませても、癒着が剥がれない限りは筋肉の伸縮において神経に負荷がかかります。

筋肉だけでなく、皮膚からの圧迫ストレスも神経には負担です。

皮膚が伸ばされた際に、神経はコリっと負担のない方向に逃げることができるのですが癒着を起こすと逃げることができないため、神経を潰すようにストレスが掛かります。

そこで神経の癒着を剥がし、滑走性を出すことで負担を減らしていきます。

痛みを訴える部分によって大腿部から脛の内側までと範囲は広いですが、圧痛の部位によって見極めていきます。

全てに共通するのは癒着を剥がすことも重要ですが、運動療法も非常に大切です。

痛みが出てしまう原因としては、身体の使い方も大きな要因です。

特に鵞足炎においては膝や股関節、足首の使い方が症状を出す原因としても考えられます。

痛みを出している部分への施術だけでなく、身体の使い方を変えることが同じ症状を繰り返さないために一番大切です。

鵞足炎がなかなか治らない方、お困りの方は是非一度ご相談くださいませ!

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時30分まで受け付けをしております!

2020年

4月

22日

水

投球にて前脚に体重がうまく乗らない~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

こんにちは。

先日、野球に携わっている友人との会話中に『投球の際に前脚にうまく体重が乗らない選手が多い』という話題が出ました。

投球している本人は気付かなくても、指導者や父母の方はお気付きの方もいらっしゃるかもしれません。

今回は考えられる原因についてお話していきます。

まず投球の際に前脚に体重が乗らないと、どのようなことが起こってしまう事が考えられるでしょうか。

・球に力が伝わらない

・リリースポイントが安定しない

・手投げになってしまい、肘や方への負担が掛かる

他にも考えられることはあるかと思います。

前脚に体重移動がしっかりできるようになるには、股関節の内旋が非常に重要です。

股関節の内旋は膝のお皿が内に向くように股関節を捻る動きです。

投球においては体重移動の際に起こる内旋の動きは

・後ろ脚から前脚に体重移動の際に骨盤を回す(後ろ脚を蹴る)瞬間

・前脚に体重が乗り、骨盤が回旋が始まったところからフォロースルー

この前後の脚の股関節の内旋ですが、同じ内旋でも一方向への動作が多い野球においては全く違う作用があります。

後ろ脚の内旋

後ろ脚の股関節の内旋は、骨盤を回旋させ前脚に体重を乗せるための内旋です。

前脚の内旋

前脚の内旋は後ろ脚から得た骨盤の回旋の力を、外側へ逃がさないように受け止めるために必要な内旋になります。

以上のことから後ろ脚の内旋は力を生み出すため、前脚の内旋は力を逃がさないための内旋ということが言えますね。

すなわち、この内旋の動きにブレーキがかかるということは力を生み出すことができない、または力をしっかりと受け止めきれないということになります。

特に前脚に関しては内旋可動域と同時に、外側の指示性がないと骨盤の回旋の力が外側に逃げてしまうので、動きがあると同時にしっかりと受け止めきれる力も必要になります。

他にも後ろ脚と前脚で股関節の肢位の違いや、役割の違いから必要な筋肉(股関節前面、内転筋など)は変わってきますが共通する部分として股関節の内旋は最低条件として必要です。

ではブレーキをかけてしまう要因は何でしょうか?

それは股関節外旋筋の異常筋活動です。

特に強く考えられるのは中殿筋と小殿筋、外旋六筋の部分でしょうか。

中殿筋と小殿筋については、本来内旋の動きが出る場合は小殿筋上を中殿筋がうまく滑っていくのですが、両筋間の癒着により滑走性が失われると十分な内旋が得られずにブレーキがかかってしまいます。

また外旋六筋という筋肉は大殿筋の奥に存在するのですが、大殿筋との滑走性がなければブレーキがかかってしまう事が考えられます。

では改善するためには?

行っていくことは組織間リリースと、運動療法です。

組織間リリースとは組織間の滑走不全(癒着)をリリース(解放)することで本来の組織間の滑走性を取り戻す施術になります。

滑走性が回復することはマッサージやストレッチとは違い、高い効果の持続を得ることができます。

先ほど述べたように中殿筋と小殿筋の間の滑走性、外旋六筋と大殿筋の滑走性を出すために必要です。

そして、滑走性がしっかり出たら運動療法です。

『滑走性が出たから動きが良くなるじゃん!』とお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、滑走性を出すことと同じくらい運動療法も大切です。

滑走性が出ていても身体をうまく使うことができなければ、また同じようなことが起こってしまうリスクがあります。

そこで登場するのがリアラインコアです。

リアラインコアはベルトを装着しながら動かすことで骨格を調整できるだけでなく、正しい骨格での正しい筋活動を再学習することができます。

私の個人的な感想としても勝手に骨盤が回るような感覚があり、体重移動がとてもスムーズになります。

もちろん1回で全てが解決するとは言い難いですが、今後のケガのリスクを考えると非常に大切なことです。

あれっということがあれば、大きなケガになる前に 早めに対応したいですね。

施術が気になる方、症状にお困りの方は是非一度ご相談くださいませ!

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時30分まで受け付けをしております

2020年

4月

18日

土

足の裏の鈍痛~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

こんにちは。

皆さんは足底腱膜炎はご存知でしょうか?

足底にある腱膜が炎症を起こす症状です。

そのまんまですね。

以前、足底腱膜炎についての記事を書いたことがありますので、よろしければご参考ください。

今回は足底腱膜炎と間違えやすいおケガについてご紹介していきます。

ではブログのリンクは貼りましたが、ざっくりと足底腱膜炎のおさらいです。

足底腱膜はちょうど足の裏に存在しており、足趾を背屈(足趾を持ち上げる)すると足の裏に浮き出る組織になります。

足に体重がかかった際にアーチが潰れるように負担がかかりますが、足底腱膜はその負荷に対してクッションのような役割をしています。

足底腱膜炎の中でも、踵側の付着部に痛みを出すことが多いです。

踵の踵球の真ん中あたりを内側から押し込むとグッと痛みが出ます。

本当にざっくりとした説明になってしまいましたね。

では、足底腱膜炎と似たような症状とは?

それは脛骨神経による痛みです。

脛骨神経とは坐骨神経が膝の裏で分岐し、ふくらはぎの裏側中央を下降し、内くるぶしの後ろ側を通り足底に伸びていく神経です。

よく足根管症候群という症状を引き起こす神経です。

この神経は足底に回る際に、足底腱膜の近くを通ります。

その為圧痛をチェックする際に同じような部位に痛みが出ますが、どっちの痛みなのかの鑑別が必要です。

今回の症状でいうと少し近位部(内くるぶし側)での症状の差を診ると分かります。

近位部では神経は走行しますが、足底腱膜の付着部ではないため、近位部を押圧した際に症状が再現する場合は脛骨神経を疑います。

特に多いパターンとしては母趾外転筋との癒着です。

脛骨神経が足底に回っていく部分の上を覆うように母趾外転筋が存在するのですが、そこで癒着を起こすと足で踏ん張った際に母趾外転筋に筋活動が起こり、その際に神経が引っ張られて痛みが起きます。

そこで行っていくのが組織間リリースです。

組織間リリースは組織同士の癒着を剥がしていくことで、組織間の滑走精を出し関節や筋活動を正しい状態へ導く施術です。

今回の場合では母趾外転筋によってストレスが掛かっている脛骨神経の滑走性を良くすることで掛かるストレスをなくしていきます。

脛骨神経が母趾外転筋下で痛みを出している場合は、この部位の癒着を剥がすことで痛みはかなり引いてきます。

別の言い方をすれば、癒着が剥がれないことには痛みが長続きしてしまいます。

足底腱膜炎との鑑別ができずに、足底腱膜炎の治療をしていても同様に症状が長く続いてしまいます。

お困りの方、心当たりのある方は是非一度ご相談くださいませ!

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時30分まで受け付けをしております

2020年

4月

16日

木

肩後方の痛み~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

こんにちは。

最近、肩に関する記事をいくつか書いていきましたが、今回も少しその関連で肩の後方の痛みについてご紹介していきます。

実際に当院でも何例か来院されました。

野球のをやっている方に比較的多いケガでした。

ではご紹介していきますね。

まずは痛みの位置ですが肩後方ということで紹介しましたが、具体的にはこちらです。

肩後方がストレッチされる動作や、三角筋に収縮が入る時に痛みを発します。

投球でいうとリリースした後に痛みが出ることが多いです。

肩の関連の記事でほとんどと言っていいほど紹介している後方タイトネス。

もちろんその関連は捨てきれないというか、関係はあるのですが今回はその中でも腋窩神経に注目をしていきます。

腋窩神経は腋窩(わきの下)にある神経で、鎖骨の上あたりにある腕神経叢から鎖骨の下、そして小胸筋の下を通り腋窩に到達します。

三角筋の運動と肩の外側の感覚を支配しています。

その後、クアドリラテラルスペース(上腕三頭筋、大円筋、小円筋、上腕骨の間の四角の空洞)を通り上腕へと神経を伸ばしていきます。

上記で説明した走行は腋窩神経の本幹ですが、今回の記事で重要なのは腋窩神経から枝分かれをして三角筋の表面に枝を伸ばす上外側上腕皮神経です。

なかなかいい画像がなかったので、この画像でご容赦ください。

この神経が後方タイトネスで圧迫を受けたり、神経の癒着によってストレスに対する逃げ場をなくすと肩後方に鈍い痛みを伴います。

特に投球におけるリリース時は三角筋に収縮が入るだけでなく、肩後方の皮膚が引っ張られるので、神経自体がコリっと逃げられない場合は皮膚に圧迫されることにも繋がります。

では改善に向けてはどのようにしていけば良いでしょうか?

まずは組織間リリースを用いて組織同士の癒着を剥がしていくことが重要です。

肩関節周囲の筋同士の癒着もそうですが、神経自体も三角筋との癒着があるとストレスを受けやすくなってしまいます。

その癒着を剥がすことでストレスのない方へ神経が逃げることができるので、負担はかなり軽減されます。

他にも、肩の関節運動を安定化させる必要があるので、直接の関係性は少ないですが運動療法も必要かと考えられます。

詳しくは↑をご参考ください。

肩の痛みは長引きやすく、長引くと症状改善まで時間がかかることも多々あるので、早めに医療機関にご相談ください。

お困りの方は是非、当院でもお待ちしております!

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時30分まで受け付けをしております

2020年

4月

14日

火

テニス肘が治らない?~東京、足立区、北千住、草加、越谷、三郷、流山、松戸、柏でお悩みの方は~

こんにちは。

『テニス肘』というワードは聞いたことがありますでしょうか?

テニスをやっている人に多いことからこのように言われるようになりました。

案外、テニスをやっていない方でも起こることが多いので知っている方も多いかと思います。

そんなテニス肘ですが、使わないようにしているのになかなか痛みが引かない場合も少なくはありません。

実はテニス肘ではなかった?ということもあるので、紹介していきますね。

では、まずはテニス肘のご紹介からです。

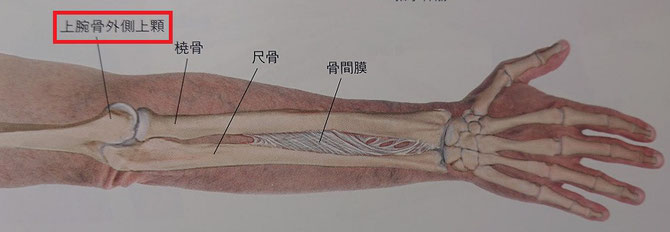

テニス肘は正式には上腕骨外側上顆炎という名称で、肘の外側の部分に炎症が起こる症状となります。

外側上顆は前腕の伸筋群(手の甲側に曲げる)や回外筋群(手のひらが上を向くように回旋)が多く付着する部位です。

テニス肘と言われるのは、テニスのバックハンドの際に飛んできたボールに対して外側の筋肉が力を入れてバッグハンドを打つわけではありますが、その際にストレスが掛かる部分が外側上顆になります。

もちろんテニスを練習中にバックハンドを1回しか打たないのであれば痛くなることはほぼないとは思いますが、そんなわけはないですからね。

繰り返しのストレスで炎症が起きてきます。

では、テニスをしていない人はなぜ罹患するのでしょうか。

テニス肘の原因として強く関与してくるのが腕橈骨筋と橈側手根伸筋いう筋肉です。

腕橈骨筋は前腕回外回内中間位での肘の屈曲(乾杯の肢位)や手首の撓屈(親指側に曲げる)の際に力を発揮します。

また、肘関節を跨ぐことからテニスのバックハンドのように肘が内側に曲がるようなストレスが掛かる際はそれを防ぐように力が入ります。

橈側手根伸筋は撓屈と手関節の背屈に作用があります。

橈側手根伸筋も腕橈骨筋と同様に関節を跨ぐ筋肉の為、バックハンド時にかなりの衝撃が加わります。

しかし、重要になってくるのはその動きによる負荷もあるのですが一番は筋同士の癒着です。

腕橈骨筋は先ほども述べましたが、外側にある筋です。

しかし筋の癒着によって、肘の前面(しわの方)に引っ張り出されてしまっている例が非常に多いです。

また、橈側手根伸筋との癒着も非常に多いです。

前面に引っ張り出されるということは筋肉の走行が変わってしまうため、肘の屈曲の際の筋活動量が非常に多くなります。

また、橈側手根伸筋との癒着が起こると橈側手根伸筋の作用である手関節の背屈の際の筋活動量も大きくなってしまいます。

橈側手根伸筋と癒着を起こすということは逆もしかりです。

通常より腕橈骨筋、橈側手根伸筋が頑張りすぎてしまうと繰り返しかかるストレスも多くなるため、テニス肘を罹患しやすくなります。

ざっくり説明の予定が少し長くなってしまいました。

さて、本題はここからです。

テニス肘ということでこの記事を読んでいただいたかと思いましたが、あれ?と思った方もいるかと思います。

それは痛みの位置です。

テニス肘と言われたけど、関節の部分が痛いという方もいらっしゃいます。

実はその痛みは外側上顆炎ではない可能性があります。

考えられるのは肘関節の滑膜ヒダの炎症です。

こちらはタナ障害という言い方もします。

卓球の福原愛選手が現役時代に痛みを訴え手術をしたことで有名な症状です。

肘関節は3つの骨で形成されますが、上腕骨と橈骨で形成される腕頭関節は橈骨等が少し斜めっている関係で適合性が少し悪い関節です。

その適合性を高めるために存在するのが滑膜ヒダです。

位置としては外側上顆というよりは関節裂隙に圧痛が存在します。

この滑膜ヒダは前腕を回内位の状態で肘を曲げた肢位から伸ばしていくと、圧が掛かり痛みが強くなります。

原因としては、肘の外反(外反肘)であったり、外側の筋群の異常筋活動があげられます。

当院で行っていくこととしては、癒着を剥がし異常筋活動を防ぎ、超音波で組織の修復を図りながら運動療法で外反中を戻していきます。

しかし滑膜ヒダの肥厚などによっては痛みが引きずらいことも考えられるため、整形外科に送ることも視野に治療を進めていきます。

非常に難しい症状ではありますが、早めの解決のためには早い決断が重要です。

テニス肘と言われていて治療をしていても治らない場合は是非一度ご相談くださいませ。

「施術の前後で体の変化が体感できる」

北千住駅より徒歩3分にある千住スポーツケア整骨院

☎03-5284-8081(予約をしていただけるとスムーズです)

北千住の方だけではなく

草加、越谷、春日部、三郷、流山、守谷、つくば、松戸、柏、我孫子など

北千住を経由されている方には便利な21時30分まで受け付けをしております。

千住スポーツケア整骨院

03-5284-8081

平日13:00~22:00

土祝10:00~19:00

木・金・土 のみ営業

スポーツ障害・外傷

パフォーマンスアップに強い整骨院!

千住スポーツケア整骨院

03-5284-8081

平日13:00~22:00

土祝10:00~19:00

木・金・土 のみ営業

スポーツ障害・外傷

パフォーマンスアップに強い整骨院!